发布时间:2025-11-09 01:35:03

作者:小编

阅读:

在智能制造、能源管理、航空航天等领域,压力传感器如同系统的“神经末梢”,实时感知压力变化并转化为可分析信号。高精度型号更因其在微压监测、动态响应、长期稳定性方面的优势,成为精密控制场景的核心部件。然而,用户常面临两难选择:既要满足工艺对精度的严苛要求,又需控制设备采购与维护成本。本文将从价格驱动因素与选型逻辑切入,提供可落地的决策框架。

1. 技术路径决定成本结构

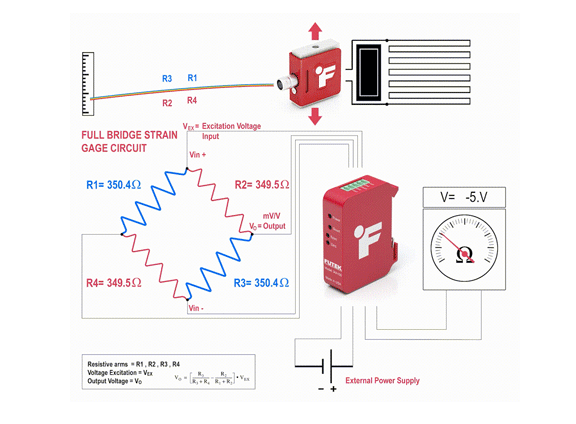

不同技术原理的传感器,材料与工艺复杂度差异显著。例如,石英谐振式传感器通过晶体振荡频率变化感知压力,需在真空环境中封装晶振元件,工艺成本远高于传统压阻式传感器;而陶瓷电容式传感器依赖介质膜的形变,对陶瓷烧结工艺的均匀性要求极高,良品率直接影响最终价格。

2. 性能参数与场景适配性

精度、响应速度、温度漂移等参数直接影响应用效果。例如,液压系统需传感器在高频冲击下保持线性输出,此类产品需采用特殊弹性体材料与减震结构,成本较静态监测型号大幅提升;医疗设备对温度稳定性的要求,则迫使制造商在传感器内部集成温度补偿电路,进一步推高成本。

3. 品牌溢价与服务体系

头部企业通过长期研发投入建立技术壁垒,其产品虽定价较高,但提供从选型咨询到故障诊断的全周期服务。例如,某些厂商可针对客户工况定制传感器外壳材质与信号输出协议,这种定制化能力背后是庞大的工程师团队与测试实验室,最终反映在产品溢价中。

1. 明确核心需求:精度≠唯一指标

需根据应用场景优先级排序。例如,化工反应釜的压力监测需优先保证温度适应性,而非追求绝对精度;而半导体制造中的真空腔体监测,则需同时满足超低量程与高分辨率要求。建议通过“需求矩阵”量化关键参数,避免为非核心指标支付溢价。

2. 环境适应性评估

振动、介质腐蚀、电磁干扰等环境因素,可能使实验室性能优异的产品在实际工况中失效。例如,工程机械的液压系统需传感器具备抗冲击结构与耐油密封,此类产品需通过严格的环境测试认证,其成本包含在售价中。

3. 生命周期成本分析

采购成本仅占全周期支出的部分,校准频率、维修响应速度、备件库存等因素同样关键。例如,某些传感器虽初始价格较低,但需每半年返厂校准,而另一些产品通过自诊断功能将校准周期延长,长期使用成本更低。

场景画像:绘制压力范围、变化频率、环境参数的工况图谱。

参数筛选:根据优先级剔除冗余指标,例如静态监测场景可降低对响应速度的要求。

供应商评估:考察技术文档完整性、案例库丰富度、本地化服务能力。

试点验证:在小范围部署后采集实际数据,验证性能与宣传指标的一致性。

高精度压力传感器的价格差异,本质是技术复杂度、场景适配性与服务价值的综合体现。选购时需跳出“精度至上”的误区,通过系统性分析需求、环境、成本三要素,找到性能与预算的平衡点。最终决策应基于长期运行数据,而非单一参数对比。

Q1:高精度压力传感器是否需要定期校准?

A:校准周期取决于应用场景的严苛程度。静态监测场景可延长校准间隔,而动态控制或安全关键系统需缩短周期,具体需参考制造商建议与环境适应性测试结果。

Q2:进口与国产传感器如何选择?

A:进口产品通常在技术成熟度与定制化能力上占优,但国产型号在供应链响应速度与性价比方面更具优势。建议通过试点验证实际性能,而非单纯依赖品牌标签。

Q3:传感器精度越高是否代表性能越好?

A:精度需与量程、分辨率、线性度等参数综合评估。例如,微压监测场景中,低量程传感器的绝对精度可能优于高量程型号,但相对精度未必更高。

Q4:如何判断传感器是否适应恶劣环境?

A:需考察防护等级、材料耐腐蚀性、抗振动结构等指标。例如,潮湿环境需选择IP67以上防护等级,高频振动场景需确认传感器是否通过机械冲击测试。

Q5:多传感器组网时需注意哪些兼容性问题?

A:需统一信号输出协议(如4-20mA或RS485)、量程范围与精度等级,避免因参数差异导致数据失真。同时需确认供电电压与接口类型的兼容性。

电话020-85262155

电话020-85262155 邮箱sales@omgl.com.cn

邮箱sales@omgl.com.cn