发布时间:2025-09-04 23:21:22

作者:小编

阅读:

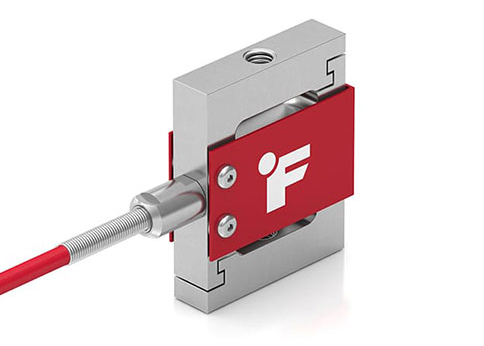

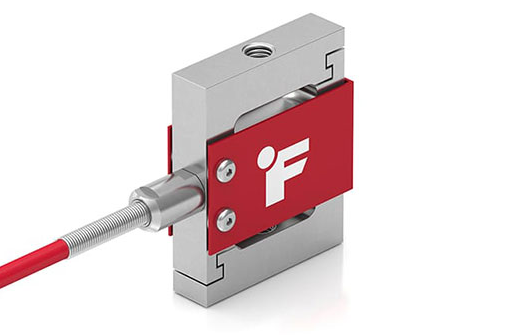

在工业自动化与智慧物流领域,拉力传感器作为力值测量的核心部件,长期受限于有线传输的部署成本与灵活性不足。随着物联网技术的突破,无线拉力传感器通过集成低功耗通信模块与边缘计算能力,正在重构传统力值监测的底层逻辑。本文从传感器硬件设计、无线通信协议选型、数据传输架构优化三个维度,解析无线拉力传感器在物联网场景中的技术实现路径。

传统拉力传感器依赖有线连接,存在三大典型问题:

部署成本高:在大型仓储或桥梁监测场景中,有线布线成本占设备总投入的40%以上,且后期维护需专业团队;

实时性不足:有线传输延迟受限于串口波特率,在动态力值监测中易出现数据丢失;

扩展性差:新增监测点需重新布线,无法适应柔性生产线的快速调整需求。

以某汽车制造企业的冲压车间为例,传统有线传感器在模具更换时需停机2小时重新接线,而无线方案可将此时间压缩至15分钟。

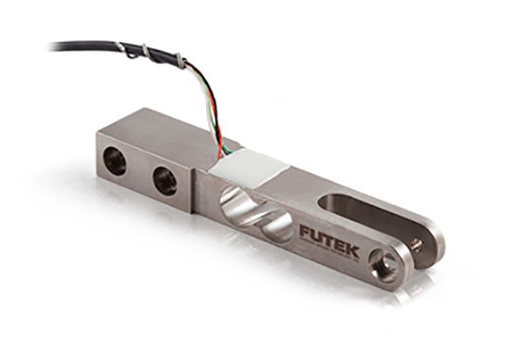

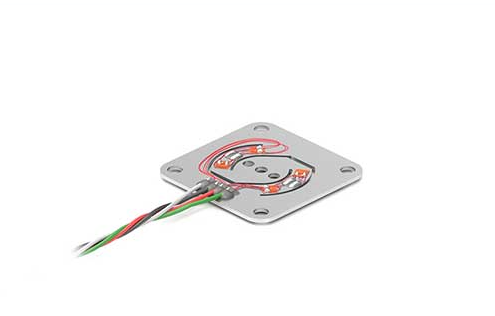

无线拉力传感器的硬件架构需突破三大技术难点:

力值采集模块:采用24位高精度ADC芯片,配合惠斯通电桥电路,实现0.01%FS的测量精度;

无线通信模块:集成BLE 5.0协议栈,在-40℃~85℃工业温宽下保持-96dBm的接收灵敏度,空口传输速率达2Mbps;

电源管理单元:通过DC-DC转换器与动态休眠算法,使设备在10Hz采样频率下续航达3年。

某研发团队在测试中发现,采用时分复用(TDM)技术后,单个网关可同时接入200个传感器节点,较传统轮询模式提升5倍并发能力。

物联网场景下的数据传输需解决三大技术挑战:

协议适配层:设计通用数据接口,支持MQTT、CoAP、HTTP三种协议动态切换,适配不同云平台要求;

边缘计算层:在传感器节点嵌入轻量级AI算法,对原始数据进行滤波、特征提取,减少无效数据上传;

安全传输层:采用AES-128加密算法与动态令牌认证机制,防止数据在公网传输中被篡改。

某港口集装箱称重系统应用案例显示,通过边缘计算将数据包大小压缩80%,使3G网络下的传输延迟从2.3秒降至0.4秒。

智慧物流:在自动化分拣线中,无线拉力传感器实时监测传送带张力,通过LoRaWAN协议将数据上传至调度系统,当张力超过阈值时自动触发报警;

结构健康监测:在桥梁斜拉索上部署无线传感器,采用时间同步技术实现多节点数据对齐,通过4G Cat.1模块将振动频率、应力变化等参数传输至监测平台;

工业机器人:在机械臂关节处集成无线力控传感器,通过BLE Mesh网络构建局部感知网络,实现抓取力的闭环控制。

某风电企业测试数据显示,无线方案使叶片应力监测的部署周期从7天缩短至8小时,且数据采集频率提升至100Hz。

Q1:无线拉力传感器的传输距离受哪些因素影响?

A:主要取决于通信协议(如BLE 5.0理论距离100米,LoRa可达5公里)、天线增益、环境干扰(金属障碍物会衰减信号20-30dB)。

Q2:如何选择适合的物联网通信协议?

A:短距离场景(<100米)优先选BLE 5.0或Zigbee 3.0;广域场景(>1公里)推荐LoRa或NB-IoT;高实时性需求(<100ms)需采用5G专网。

Q3:无线传感器的数据安全性如何保障?

A:需从三层防护:物理层采用跳频扩频技术;网络层实施动态密钥轮换;应用层部署端到端加密。

Q4:多传感器组网时如何避免信号冲突?

A:可采用CSMA/CA载波监听机制,或通过TDMA时分复用技术为每个节点分配独立时隙。

Q5:无线传感器的校准周期是多久?

A:工业级设备建议每12个月校准一次,涉及安全监测的场景需缩短至6个月,校准内容包括零点漂移、线性度、温度补偿等参数。

无线拉力传感器的技术演进,本质是硬件设计、通信协议、边缘计算的三维协同创新。从惠斯通电桥到低功耗MCU,从有线串口到多模物联网协议,技术突破始终围绕“降本、增效、提质”三大核心目标。未来,随着6GHz以下频段开放与AI芯片小型化,无线传感器将向更高精度(0.005%FS)、更低功耗(μA级待机电流)、更强自组网能力(支持千级节点)方向持续进化,为工业4.0与智慧城市建设提供关键基础设施。

电话020-85262155

电话020-85262155 邮箱sales@omgl.com.cn

邮箱sales@omgl.com.cn