发布时间:2025-09-12 00:55:36

作者:小编

阅读:

电阻应变式称重传感器通过弹性体形变驱动应变片电阻变化,经惠斯通电桥转换为电压信号,实现重量到电量的转换。其核心参数包括灵敏度系数(金属片约2.0~2.6)、线性度(0.01%~0.1% F.S.)及温度补偿需求,需通过材料选择、电路设计及安装工艺优化提升精度。

当物体放置在称重平台上时,系统需快速、稳定地输出与重量成比例的电信号。这一过程涉及三个核心挑战:

微观形变捕捉:弹性体在受力时仅产生微米级形变,如何将其转化为可测量的物理量?

信号放大与抗干扰:电阻变化量仅占初始值的0.1%~0.3%,如何从微弱信号中提取有效数据?

环境适应性:温度波动、机械振动等外部因素如何影响测量稳定性?

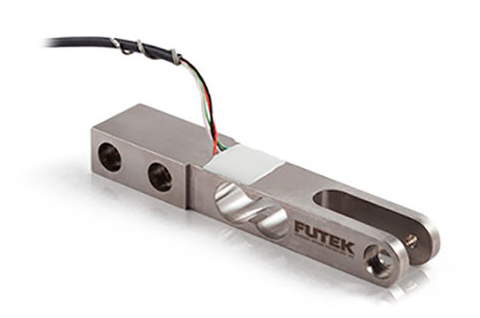

1. 弹性体:形变场的“发生器”

弹性体通常采用铝合金或不锈钢材质,其设计需满足两个条件:

均匀应变分布:通过悬臂梁、剪切梁等结构,使受力区域产生线性应变场。例如,盲孔悬臂梁的底部中心可产生纯剪应力,应变片粘贴于此可最大化灵敏度。

高回弹性:材料需在卸载后迅速恢复原状,避免塑性变形导致测量误差。例如,某些高强度合金在承受数万次循环载荷后,形变恢复率仍可保持在99.9%以上。

2. 应变片:电阻变化的“传感器”

金属箔式应变片由康铜合金制成,其核心原理是“形变导致电阻变化”。当应变片随弹性体拉伸或压缩时,内部金属栅丝的长度和截面积会发生微小改变,从而引起电阻值变化。例如,一个长度为10毫米的应变片,在受到1微应变(即长度变化0.0001毫米)时,电阻变化量约为初始值的0.2%。

关键设计:应变片采用栅状结构,通过增加有效长度提升灵敏度,同时减小横向效应干扰。栅丝宽度通常为0.02~0.05毫米,间距控制在0.1~0.2毫米,以平衡灵敏度与稳定性。

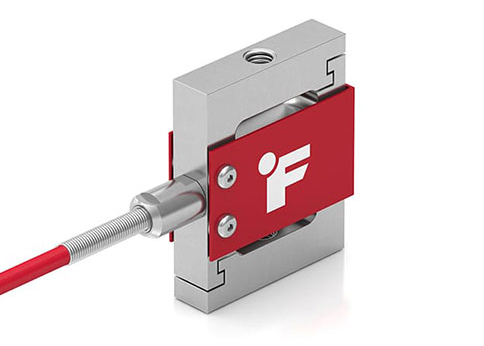

3. 惠斯通电桥:信号转换的“放大器”

全桥式等臂电桥通过四个应变片组成闭合回路,其输出电压与电阻变化成比例。当弹性体受力时,对称布置的应变片会分别产生拉伸和压缩形变,导致电桥两侧电阻变化方向相反,从而放大输出信号。例如,若单个应变片电阻变化为0.1%,全桥配置可使输出电压提升4倍。

优势:

温度自补偿:对称布置的应变片可抵消温度引起的电阻漂移。

侧向力抑制:通过差分输出消除非轴向载荷干扰。

灵敏度提升:全桥配置使输出电压是单臂电桥的4倍。

1. 误差补偿:消除非线性因素

机械滞后补偿:通过实验建立载荷-输出曲线校正模型,修正弹性体蠕变引起的误差。例如,在加载-卸载循环中,记录不同载荷下的输出值,并生成补偿表嵌入传感器软件。

温度漂移抑制:在电桥中引入温度补偿应变片,或通过数字滤波算法动态修正输出信号。例如,某些传感器内置温度传感器,实时监测环境温度并调整输出值。

2. 安装工艺:确保应变传递效率

表面处理:弹性体粘贴区域需经喷砂、清洗处理,粗糙度达Ra0.8μm以上,以增强胶层附着力。例如,喷砂处理可使表面粗糙度提升10倍,显著提高胶接强度。

对中校准:使用激光定位仪确保应变片轴向与主应力方向偏差≤1°,避免剪切应变干扰。例如,1°的偏差可能导致测量误差增加0.2%。

3. 电路设计:提升抗干扰能力

屏蔽隔离:信号线采用双绞线并包裹金属屏蔽层,接地电阻≤4Ω。例如,双绞线可减少电磁干扰,屏蔽层可阻隔外部噪声。

电源净化:在电源输入端增加LC滤波电路,抑制电源纹波对电桥的干扰。例如,LC滤波电路可将电源噪声降低至原来的1/10。

Q1:半导体应变片与金属应变片有何区别?

A:半导体应变片基于压阻效应,灵敏度是金属的50~100倍,但温度稳定性较差,适用于动态测量场景;金属应变片则以稳定性见长,常用于工业称重。

Q2:为什么称重传感器需要“过载保护”?

A:超过额定载荷30%的冲击力可能导致弹性体永久变形,甚至使应变片断裂。过载保护结构(如机械限位柱)可吸收多余能量,延长传感器寿命。

Q3:如何判断传感器是否损坏?

A:可通过以下步骤排查:

测量输入/输出电阻,是否与标称值偏差>5%;

检查绝缘电阻(≥2000MΩ);

加载测试:输出信号是否随载荷线性变化。

Q4:传感器能否在高温环境下工作?

A:普通传感器适用温度范围为-20℃~+60℃。高温场景需选用耐热应变片(如铂钨合金)及高温胶粘剂,并增加散热设计。

Q5:为什么多传感器系统需要“角差调整”?

A:当多个传感器并联使用时,安装高度差异会导致载荷分配不均。通过调整电桥激励电压或增益电阻,可统一各传感器输出特性,确保测量一致性。

电阻应变式称重传感器的核心技术在于“弹性体形变-应变片电阻变化-电桥电压输出”的三重转换。通过优化材料选择、电路设计及安装工艺,可实现0.01%级精度与±0.02% F.S.的线性度。未来,随着柔性电子与MEMS技术的发展,微型化、智能化的应变传感器将进一步拓展其在生物医疗、航空航天等领域的应用边界。

电话020-85262155

电话020-85262155 邮箱sales@omgl.com.cn

邮箱sales@omgl.com.cn