发布时间:2025-11-04 21:50:27

作者:小编

阅读:

在智能制造浪潮中,力传感器作为感知物理世界的关键设备,其数据采集精度与传输稳定性直接影响设备控制精度。而上位机作为数据处理中枢,需具备实时解析、智能分析的能力。如何构建高效的数据传输链路,并从海量数据中提取有价值的信息,成为工程师面临的核心挑战。本文将从传输协议选择、系统架构设计、数据分析方法三个维度,拆解这一技术难题的解决方案。

1.1 有线传输的稳定性优势

在长距离、高精度场景中,有线传输仍是主流选择。以太网凭借抗干扰能力强、传输速率高的特性,常用于机器人控制柜与上位机的连接;RS-485协议则因支持多点通信,在分布式传感器网络中广泛应用。例如,某工业机器人系统通过RS-485总线连接多个力传感器,实现多轴力反馈的同步采集。

1.2 无线传输的灵活性突破

无线方案在移动设备或复杂布线场景中展现独特价值。Wi-Fi、蓝牙等标准协议适用于短距离传输,而LoRa、Zigbee等低功耗技术则用于远程监测。某智能装配线采用无线传感器网络,通过边缘网关将力数据上传至云端,实现生产数据的全局可视化。

2.1 硬件层:信号调理与接口适配

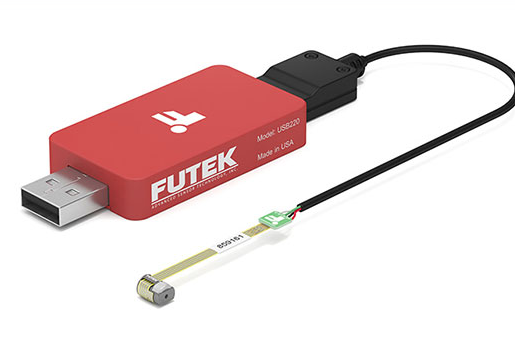

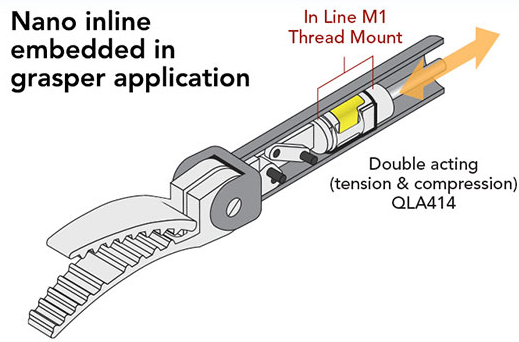

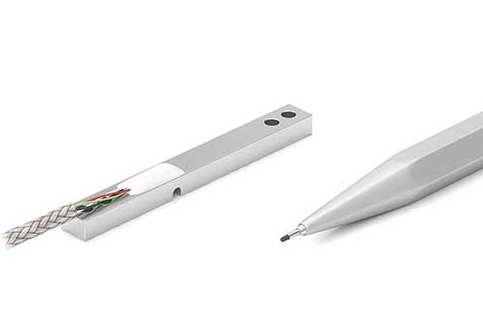

力传感器输出的微弱电信号需经过放大、滤波等调理电路,再通过ADC转换为数字信号。例如,六维力传感器通常采用24位高精度ADC,确保微小力变化的可检测性。接口方面,USB、以太网、CAN总线等协议需根据上位机类型匹配,某医疗机器人系统通过USB 3.0实现传感器与上位机的高速通信。

2.2 软件层:实时性与扩展性平衡

上位机软件需兼顾实时数据采集与后台分析任务。采用多线程架构,主线程负责通信协议解析,子线程处理数据存储与可视化。某汽车测试平台通过LabVIEW开发上位机,实现力传感器数据与CAN总线信号的同步采集,并生成动态应力分布图。

3.1 数据预处理:去噪与归一化

原始数据常包含工频干扰、传感器零漂等噪声。小波变换、卡尔曼滤波等算法可有效抑制噪声,而归一化处理则消除量纲差异。例如,某航空测试系统对振动力信号进行频域滤波后,再通过Z-score标准化,提升后续分析的稳定性。

3.2 特征提取:时域与频域的融合

时域分析关注信号幅值、均值等统计特征,频域分析则通过FFT提取频率成分。某磨抛机器人通过时频分析,识别出加工过程中的高频振动分量,进而优化进给速度参数。

3.3 可视化与决策支持

动态图表与仪表盘是数据呈现的核心工具。折线图展示力随时间的变化趋势,热力图呈现空间力分布,而3D散点图则用于多维度数据关联分析。某智能装配线通过Power BI构建数据看板,实时监控各工位的装配力,异常值自动触发报警机制。

Q1:如何选择力传感器与上位机的通信协议?

A:根据传输距离、数据量及实时性要求选择。短距离、高带宽场景优先选以太网或USB;长距离、低速率场景可用RS-485或无线协议。

Q2:数据传输中断如何排查?

A:首先检查物理连接(线缆、接口),其次验证通信协议配置(波特率、校验位),最后通过逻辑分析仪抓取信号波形定位故障。

Q3:如何提升数据分析的实时性?

A:采用边缘计算架构,在上位机本地完成初步处理;优化算法复杂度,避免冗余计算;使用多核处理器并行处理数据流。

Q4:多传感器数据同步采集的难点是什么?

A:需统一时钟源,确保各传感器采样时刻对齐;通过硬件触发或软件同步协议(如PTP)实现微秒级同步。

Q5:如何验证数据分析结果的准确性?

A:通过标定实验对比传感器输出与理论值;使用标准信号源注入测试数据;交叉验证不同分析方法的结果一致性。

力传感器与上位机的数据传输及分析系统,是连接物理世界与数字世界的桥梁。从传输协议的理性选择,到系统架构的分层设计,再到数据分析的深度挖掘,每一环节都需兼顾技术可行性与工程实用性。随着5G、边缘计算等技术的普及,未来系统将向更低延迟、更高智能的方向演进,为工业4.0提供更强大的数据支撑。

电话020-85262155

电话020-85262155 邮箱sales@omgl.com.cn

邮箱sales@omgl.com.cn