发布时间:2025-11-19 21:12:54

作者:小编

阅读:

国产扭矩传感器在技术参数、性能稳定性、环境适应性等方面已取得显著突破,其综合精度、抗干扰能力及动态响应特性可满足工业制造、能源装备、机器人等领域的核心需求。随着材料科学与制造工艺的升级,国产产品在关键技术指标上逐步缩小与进口产品的差距,部分高端型号已实现进口替代,为产业链自主可控提供了重要支撑。

在工业自动化与智能化浪潮中,扭矩传感器作为机械系统中的“力觉神经”,其性能直接决定了设备运行的精度与可靠性。长期以来,高端扭矩传感器市场被少数国际品牌垄断,国内企业多集中于中低端领域。然而,近年来国产传感器通过技术创新与工艺迭代,正在改写这一格局。

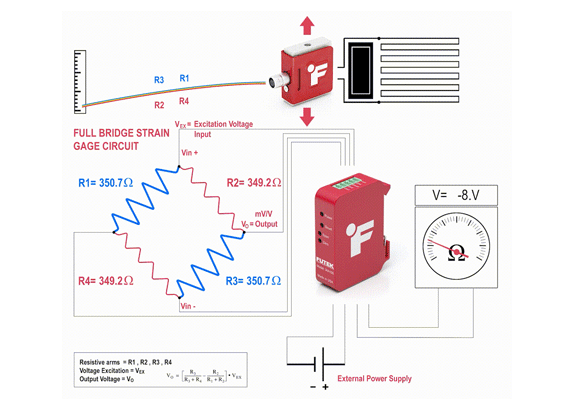

国产扭矩传感器的核心突破体现在精度与量程的覆盖能力上。通过采用非接触式信号传输技术(如光耦合、磁电感应)与数字化信号处理算法,部分产品实现了综合精度的显著提升,可稳定检测微小扭矩变化。在量程范围上,国产传感器已形成从微量程到超大量程的完整产品线,能够适配不同工业场景的需求。例如,在机器人关节应用中,紧凑型传感器可集成于狭小空间,实现高精度力反馈;在重型机械领域,大扭矩传感器则能承受极端负载,保障设备安全运行。

工业环境中的振动、温度波动与电磁干扰是传感器性能的“试金石”。国产传感器通过优化结构设计(如单法兰安装、中心轴旋转式)与材料选择(如高强度合金钢),显著提升了抗冲击能力与长期稳定性。部分产品采用全密封设计,防护等级达到工业标准,可在潮湿、粉尘等恶劣环境中长期工作。此外,通过引入自补偿算法,传感器可自动修正温度漂移与零点偏移,减少人工校准频率,降低维护成本。

国产扭矩传感器的环境适应性已突破传统边界。在高温场景中,耐高温型号可在发动机舱等高温环境中稳定工作;在低温领域,特殊润滑材料与低温电子元件的应用,使传感器能在极寒条件下保持灵敏度。针对海洋工程与水下机器人等特殊场景,国产传感器通过防腐涂层与压力平衡设计,实现了深海环境下的可靠运行。

国产扭矩传感器实现进口替代的底层逻辑,在于技术自主创新与产业链协同发展的双重驱动。

早期国产传感器多通过逆向工程模仿进口产品,但受限于材料与工艺水平,性能差距明显。近年来,国内企业加大研发投入,在应变电测技术、非接触信号传输、数字化校准等关键领域取得突破。例如,某类传感器通过优化应变片布局与信号解耦算法,将串扰误差降低,达到国际先进水平;另一类传感器则通过集成温度补偿模块,显著提升了全温区内的测量稳定性。

国产替代不仅是单一产品的替代,更是整个产业链的升级。国内企业通过与主机厂、系统集成商深度合作,将传感器嵌入到整体解决方案中。例如,在新能源汽车领域,传感器与电机控制器、电池管理系统形成数据闭环,实现能量分配的精准优化;在工业机器人领域,传感器与伺服驱动器、视觉系统协同,提升多关节运动的柔顺性与安全性。这种“传感器+算法+应用”的协同模式,使国产产品在系统层面具备了与国际品牌竞争的实力。

国产扭矩传感器的崛起,不仅是技术层面的突破,更是中国制造业向高端化转型的缩影。随着材料科学、微电子技术与人工智能的融合,未来传感器将向微型化、智能化、网络化方向发展。国产企业需持续聚焦核心技术研发,构建从芯片、算法到应用的全链条创新能力,同时加强与国际标准的接轨,推动中国传感器产业在全球价值链中占据更高位置。

Q1:国产扭矩传感器在哪些领域已实现进口替代?

A:在工业机器人关节控制、新能源汽车动力系统监测、重型机械负载保护等场景中,国产传感器已凭借性能与成本优势替代进口产品。

Q2:如何判断一款扭矩传感器是否适合极端环境?

A:需关注其防护等级、温度工作范围、抗振动能力等参数,优先选择采用全密封设计、耐高温材料与抗冲击结构的产品。

Q3:国产传感器与进口产品的核心差距在哪里?

A:早期差距主要体现在材料工艺与长期稳定性上,但近年通过技术创新,国产产品在精度、动态响应与环境适应性方面已逐步缩小差距。

Q4:选择扭矩传感器时,最需关注哪些技术指标?

A:需综合考量精度等级、量程范围、信号输出方式、抗干扰能力及安装方式,确保与实际应用场景匹配。

Q5:未来扭矩传感器的发展趋势是什么?

A:将向微型化、智能化、网络化方向发展,集成更多传感器模块与边缘计算能力,实现实时数据分析与自主决策。

电话020-85262155

电话020-85262155 邮箱sales@omgl.com.cn

邮箱sales@omgl.com.cn